だんだんと寒さが増してきて、なかなかベッドから出られなくなってきました。

気づけば心地よい秋は過ぎ去り、いよいよ冬がやってきたんですね〜。

そんな冬の始まりに、浅草の酉の市へ行ってきました!

「酉の市」は、毎年11月の酉の日に開かれるお祭りで、日本武尊(やまとたけるのみこと)などをお祀りし、商売繁盛や開運を願います。

縁起物の熊手には「福やお金をかき集める」という意味があるそうです。

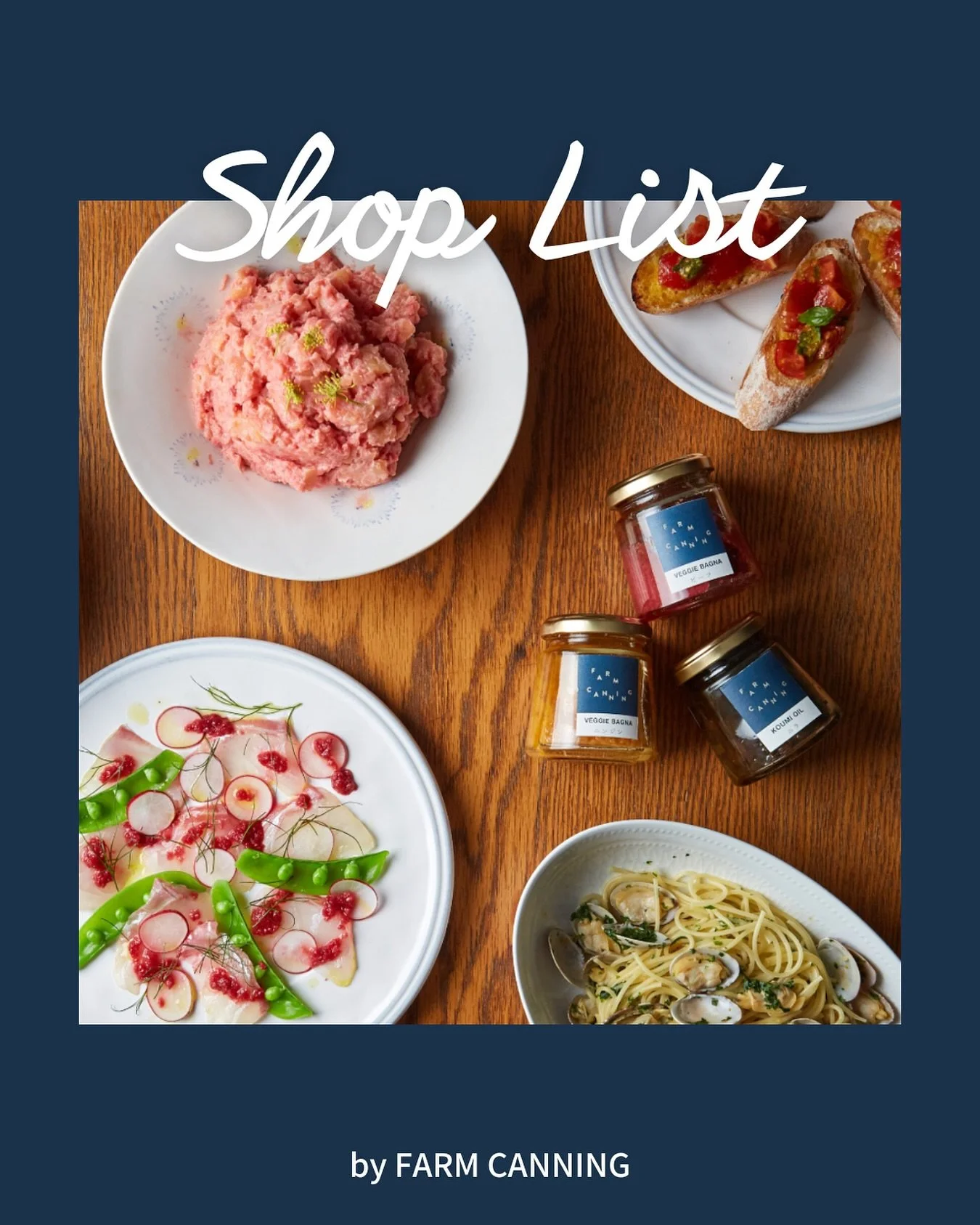

FARM CANNINGは、今年で3回目。

今年は特に賑わっていて、寒さも感じないほど威勢のいい掛け声や人々の笑顔に、「また一年がんばろう!」という気持ちが自然と湧いてくるような、そんな賑やかな空間でした。

ちなみに。

大阪で育った私にとって、商売繁盛といえば「えべっさん」でした。

1月に行われる “十日戎(とおかえびす)”では、笹に小判や鯛を飾った福笹を手に、「商売繁盛で笹持ってこい〜♪」という唄が境内に響き渡ります。

関東の「酉の市」と、関西の「十日戎」は、どちらも“商売繁盛” を願うお祭りですが、少しずつ違いがあります。

酉の市は11月に開かれ、縁起物は熊手。

一方、十日戎は新年の1月に開かれ、縁起物は福笹や福箕。

同じ「福を願う心」でも、地域によって祈り方や風景が少しずつ違うのが面白いですね。

昔から受け継がれてきた“商売繁盛”の願いには、人のあたたかさと前を向く力が詰まっている気がします。

その福を少し分けてもらって、心軽やかに、やさしい冬を迎えたいと思います。

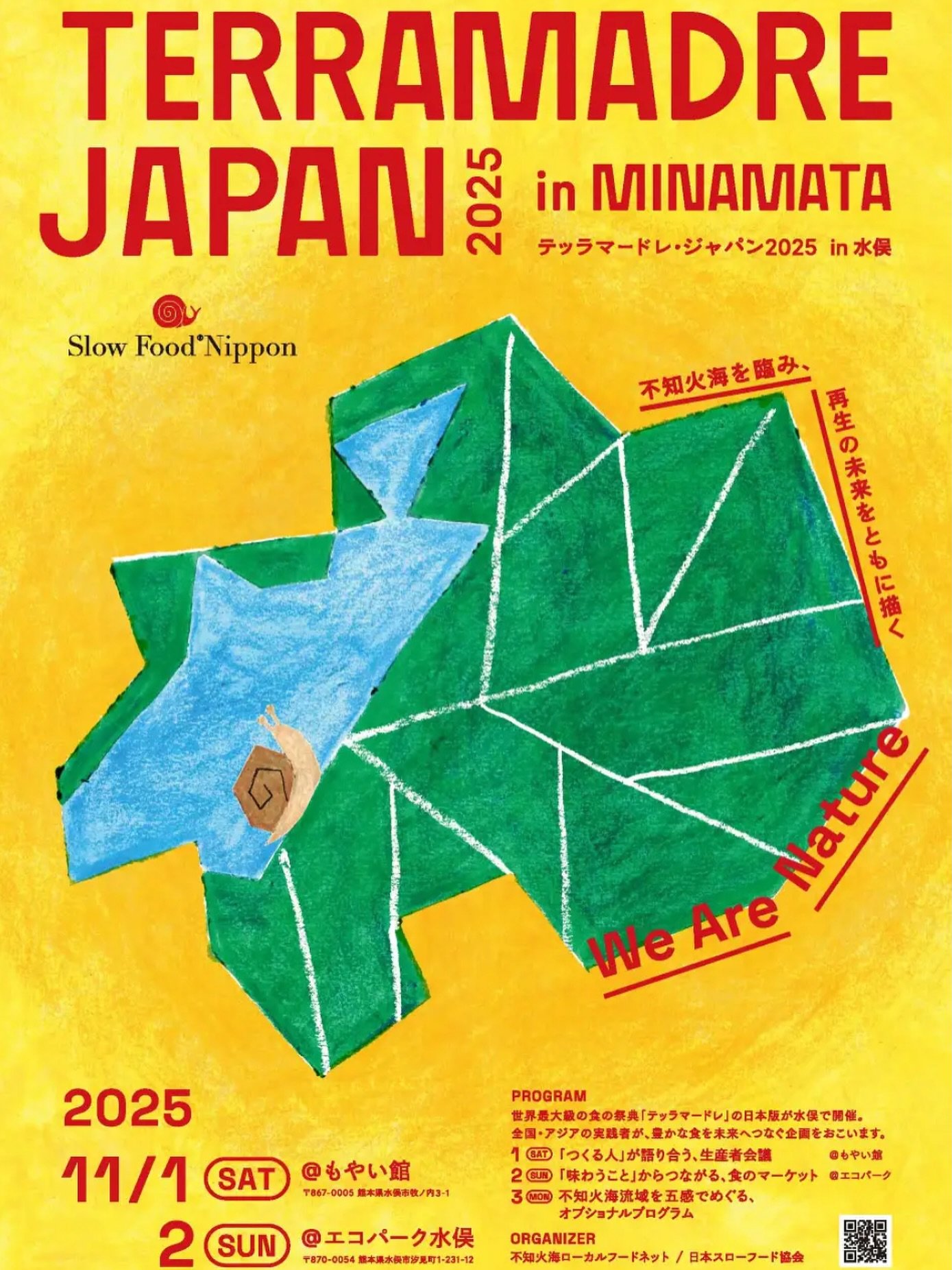

今年最後の酉の市は11/24(月)に開催されます。

ぜひ商売繁盛を願って、活気あふれる空気に触れてみてくださいね!